¿Qué puedo decir? Nací durante la Guerra Fría, cuando era niña había una remota pero real posibilidad de que la Unión Soviética atacara a los Estados Unidos y todos murieramos achicharrados por lo menos. Por supuesto para la época Reagan - Gorbachov la confrontación entre los líderes del mundo bipolar estaba más en el discurso que en la vida cotidiana, es que con los años la tensión del conflicto se diluyó. Echemos vistazo a la paranoia que se vivía durante los últimos años de la década de los 50 y los 60.

Para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial y dejar bien clara la hegemonía resultante Estados Unidos utilizó no una, dos bombas nucleares sobre Japón, los resultados en pérdidas materiales y humanas a corto y largo plazo son una verdadera pesadilla cuya difusión alertó al mundo entero sobre el uso y el daño de estas armas que en los primeros años sólo los estados Unidos habían desarrollado. Pronto en Moscú se pusieron a trabajar para resultar en un “equilibrio del terror”

Según algunos cálculos:

“

Por supuesto esta destrucción asegurada impidió que una tercera guerra mundial se iniciara, a esta certeza se le llama Mutually Assured Destruction o MAD, justo la idea a la que hacen alusión Stanley Kubrick y Peter Sellers en la película Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb de 1964 donde un error humano desata un ataque mutuo y el fin del mundo.

Y es que la destrucción total era un miedo real, admito que no se si la sociedad soviética pasó por esta psicosis pero la estadounidense la padeció realmente y para muestra, un par de ejemplos:

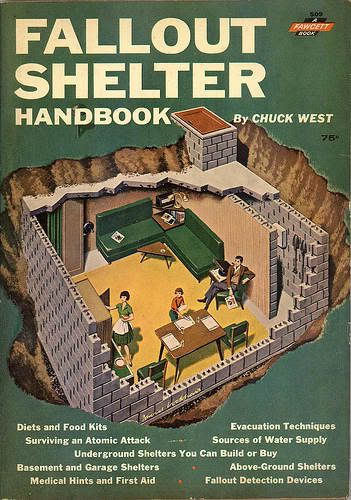

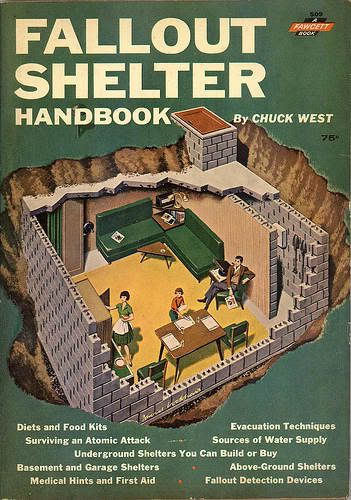

The Fallout Shelter – Existían en el mercado varias formas de proteger a la familia de un holocausto nuclear, su promoción era de hecho una política gubernamental del periodo Kennedy desde 1961. <2> En 1962 se popularizó este manual de Chuck West para construir uno suficientemente útil para sobrevivir.

El contenido del librillo era el siguiente:

1.Ahora es el momento

2.Cómo puedes sobrevivir a una guerra nuclear

3.Construye un refugio ahora

4.Cómo construir un refugio

5.Ten un plande acción ahora

6.Mientras estás en el refugio

7.Evacuación

8.El camino de regreso

Por supuesto se vendía la idea que después de un tiempo en el refugio las cosas volverían a la normalidad, sin embargo suena a mera mercadotecnia, lo mismo que las mascaras antigas para niños con formas de edulcorados animalitos que no hacen más que disfrazar la paranoia.

Duck and cover – Este cortometraje animado se difundió en las escuelas de Estados Unidos desde 1951, se trata de un instructivo para reaccionar correctamente ante el resplandor de una bomba atómica, inspirado en los instructivos de protección civil ante los tornados y terremotos, lo que resulta en una animación didáctica y un tesoro sobre la época del terror de la Guerra Fría, así que háganse un espacio para ver el video, que nunca se sabe que pueda pasar, por cierto:

Norcorea dice estar lista para batalla contra EU vía El Universal en Twitter

<1> Francisco J. Amparán, Historia moderna y contemporánea II, México, Mc Graw Hill, 2009, p. 192 y ss.

<2> Es útil traer a cuenta la peícula Mi Novio Atómico (Blast from the past, 1999) Donde Brendan Fraser sale a la superfici después de toda una vida encerrado en el refugio familiar pues sus padres creyeron vivir un ataque nuclear.

Vía:

Ovejas eléctricas

wardomatic

Flickr

Para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial y dejar bien clara la hegemonía resultante Estados Unidos utilizó no una, dos bombas nucleares sobre Japón, los resultados en pérdidas materiales y humanas a corto y largo plazo son una verdadera pesadilla cuya difusión alertó al mundo entero sobre el uso y el daño de estas armas que en los primeros años sólo los estados Unidos habían desarrollado. Pronto en Moscú se pusieron a trabajar para resultar en un “equilibrio del terror”

Según algunos cálculos:

“

[...] en caso de un intercambio nuclear masivo, la URSS perdería entre 120 y 150 millones de sus ciudadanos; Estados Unidos, entre 110 y 120. El tiempo de vuelo de un misil era inferior a treinta minutos.” <1>

Por supuesto esta destrucción asegurada impidió que una tercera guerra mundial se iniciara, a esta certeza se le llama Mutually Assured Destruction o MAD, justo la idea a la que hacen alusión Stanley Kubrick y Peter Sellers en la película Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb de 1964 donde un error humano desata un ataque mutuo y el fin del mundo.

Y es que la destrucción total era un miedo real, admito que no se si la sociedad soviética pasó por esta psicosis pero la estadounidense la padeció realmente y para muestra, un par de ejemplos:

The Fallout Shelter – Existían en el mercado varias formas de proteger a la familia de un holocausto nuclear, su promoción era de hecho una política gubernamental del periodo Kennedy desde 1961. <2> En 1962 se popularizó este manual de Chuck West para construir uno suficientemente útil para sobrevivir.

El contenido del librillo era el siguiente:

1.Ahora es el momento

2.Cómo puedes sobrevivir a una guerra nuclear

3.Construye un refugio ahora

4.Cómo construir un refugio

5.Ten un plande acción ahora

6.Mientras estás en el refugio

7.Evacuación

8.El camino de regreso

Por supuesto se vendía la idea que después de un tiempo en el refugio las cosas volverían a la normalidad, sin embargo suena a mera mercadotecnia, lo mismo que las mascaras antigas para niños con formas de edulcorados animalitos que no hacen más que disfrazar la paranoia.

Duck and cover – Este cortometraje animado se difundió en las escuelas de Estados Unidos desde 1951, se trata de un instructivo para reaccionar correctamente ante el resplandor de una bomba atómica, inspirado en los instructivos de protección civil ante los tornados y terremotos, lo que resulta en una animación didáctica y un tesoro sobre la época del terror de la Guerra Fría, así que háganse un espacio para ver el video, que nunca se sabe que pueda pasar, por cierto:

Norcorea dice estar lista para batalla contra EU vía El Universal en Twitter

<1> Francisco J. Amparán, Historia moderna y contemporánea II, México, Mc Graw Hill, 2009, p. 192 y ss.

<2> Es útil traer a cuenta la peícula Mi Novio Atómico (Blast from the past, 1999) Donde Brendan Fraser sale a la superfici después de toda una vida encerrado en el refugio familiar pues sus padres creyeron vivir un ataque nuclear.

Vía:

Ovejas eléctricas

wardomatic

Flickr